導入部

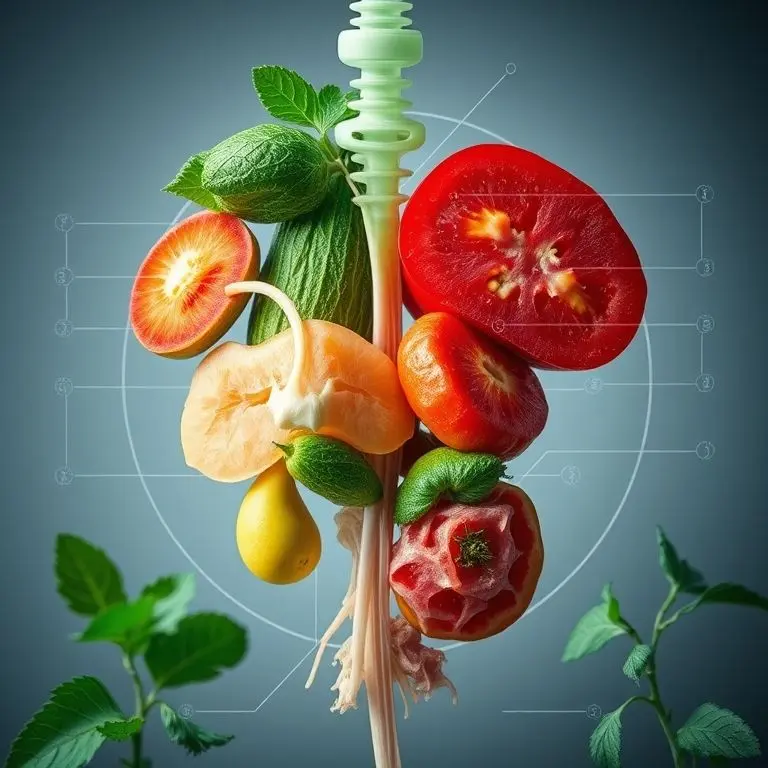

最近、ローフードという言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。これは単なる一時的な食事トレンドではなく、私たちが日々の健康と向き合う上で、そのアプローチを根本から問い直す哲学でもあります。加熱処理されていない生の状態、あるいは低温で調理された食品を中心に摂るというシンプルな原則は、食品が持つ本来の栄養素や酵素を最大限に活かすことを目指します。この食事法は、現代社会で増加する加工食品への依存を見直し、より自然で生命力に満ちた食生活への転換を促します。

このガイドは、ローフードに関心を持つすべての人々に対し、専門家としての深い知識と、実際に実践した友人のような親身な経験の両面から、その全貌を明らかにすることを目的としています。単なる定義に留まらず、その歴史的背景、科学的な原理、そして実践における具体的な長所と短所、さらには成功への実戦的なガイドまでを詳細に解説します。この情報を得ることで、あなたはローフードを選択するかどうかの賢明な選択基準と、健康的なライフスタイルを築くための核心戦略を手にすることができるでしょう。

1. ローフードの基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

ローフードとは、一般に食品を摂氏48度(約118°F)以上に加熱せずに食べる食事法を指します。この温度制限は、食品に含まれる天然の酵素やビタミンなどの熱に弱い栄養素が破壊されずに済むとされる基準です。定義としては、果物、野菜、ナッツ、種子、スプラウト、発酵食品などが主要な構成要素となりますが、一部のローフード実践者は、生魚(刺身)や生卵、低温殺菌されていない乳製品などを取り入れる場合もあります。この食事法は、食品を「生きた」状態、すなわち自然が提供した栄養素をそのままの形で摂取することに価値を置きます。

この食事法の歴史は比較的古く、紀元前の古代文明でも生食の利点が認識されていた形跡がありますが、現代的なローフード運動の源流は19世紀末から20世紀初頭にかけての自然療法運動に見られます。特に、マックス・ゲルソン博士のゲルソン療法や、スイス人医師のマクシミリアン・ビルヒャー=ベンナーが提唱した生菜食療法(ミューズリーの原型)などが、その初期の背景として重要です。これらの思想は、加工食品の普及と健康問題の増加を背景に、自然の食品への回帰を促すものでした。

ローフードの核心原理は、「酵素活性の維持」と「栄養素の最大限の保存」の二点に集約されます。酵素は消化を助け、代謝を促進する生命活動に不可欠な触媒であり、48度以上の熱を加えると変性し、その機能が失われると考えられています。この食事法では、食品が持つ天然の酵素を摂取することで、自身の体内で作られる酵素の消耗を抑え、消化器官への負担を軽減できると期待されます。また、加熱によるビタミンCや葉酸などの水溶性ビタミン、一部のミネラルなどの流出や破壊を防ぐことで、食品の持つ栄養価を最大化することが可能になります。

2. 深層分析:ローフードの作動方式と核心メカニズム解剖

ローフードが身体に及ぼす影響は、単にカロリーや三大栄養素を摂取するという従来の栄養学を超えた、より複合的な作動方式に基づいています。この食事法の核心メカニズムを理解するためには、以下の三つの要素に注目する必要があります。それは、酵素による消化の効率化、フィトケミカルの保護、そして腸内フローラへの影響です。

まず、消化酵素への影響が最も重要な要素です。前述の通り、生きた食品には独自の消化酵素が含まれており、これを外から補うことで、体内で生成される代謝酵素を他の重要な生命維持活動に振り分けることが可能になると、ローフードの専門家は説明します。例えば、生の果物に含まれるアミラーゼは炭水化物の分解を助け、パパイヤに含まれるパパインやパイナップルに含まれるブロメラインはタンパク質の分解を助けます。これにより、胃腸での消化にかかるエネルギー負担が軽減され、結果として体全体の活力が向上すると考えられています。この効率化は、日々の疲労感の軽減や、食後の眠気の減少といった経験的な利点につながることが多いです。

次に、フィトケミカル(植物性化学物質)の保護メカニズムです。フィトケミカルは、植物が自己防衛のために作り出す色素や香り成分であり、人体においては強力な抗酸化作用や抗炎症作用を発揮します。これらの多くは熱に不安定であり、特に長時間の加熱や高温調理によってその構造が変化し、効果が減弱することが知られています。ローフードの実践は、これらのフィトケミカルを最も活性が高い状態で体内に取り込むことを可能にし、細胞の酸化ストレスを軽減し、慢性疾患の予防に寄与する戦略として機能します。例えば、赤や紫の野菜・果物に含まれるアントシアニンや、緑葉野菜に含まれるクロロフィルなどが、その代表的な例です。

さらに、ローフードは豊富な食物繊維と天然の水分を含むため、腸内フローラに肯定的な影響を及ぼします。食物繊維は、腸内の有益なバクテリア(善玉菌)の餌(プレバイオティクス)となり、その増殖を助けます。健康な腸内フローラは、免疫機能の向上、ビタミンの合成、さらには精神的な健康(腸脳相関)にも深く関わっているため、これは非常に重要なローフードのメリットです。また、食品が持つ高い水分含有量は、自然な排泄を促し、デトックス効果を高めることにもつながります。これらの複合的な作用を通じて、ローフードは体内のバランスを整え、健康状態を内側から改善する総合的なメカニズムとして働きます。

3. ローフード活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

ローフードは、その原則のシンプルさとは裏腹に、実践においては明確な明暗を持っています。実際にこの食事法を取り入れた人々からは、エネルギーレベルの向上や体重管理の成功など、多くの肯定的な適用事例が報告されています。一方で、栄養の偏りや社会生活との調和など、無視できない潜在的問題点も存在し、これらを事前に理解し、適切に対処することが、長期的な成功の鍵となります。

3.1. 経験的観点から見たローフードの主要長所及び利点

ローフードの長所は、単なる栄養摂取の改善に留まらず、生活の質全体を向上させる可能性を秘めています。多くの実践者が最も劇的に感じると報告するのは、体の内側からの変化です。

一つ目の核心長所:消化効率の劇的な向上とエネルギーレベルの持続的維持

ローフードが持つ最大の利点の一つは、消化にかかる負担を大幅に軽減することです。先述の通り、生きた食品が持つ酵素が消化を助けるため、体は消化活動に費やすエネルギーを節約できます。友人の経験から言えば、「食後の重だるさがなくなり、午後になっても集中力が持続するようになった」という声は非常に多く聞かれます。加熱調理された食品、特に加工度の高い食品は、消化に非常に大きなエネルギーを必要とし、これが食後の疲労感の一因となります。ローフード中心の食事に切り替えることで、消化器官はよりスムーズに機能し、その結果、体全体のエネルギーはより生産的な活動や自己修復プロセスに振り向けられるようになります。これは、特に慢性的な疲労を感じている現代人にとって、生活の質を向上させる直接的な核心的な変化をもたらします。

二つ目の核心長所:栄養密度の上昇による皮膚・体質の包括的な改善

ローフードは、その調理法(または非調理法)のおかげで、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質、食物繊維などの栄養素を最も損なわれにくい状態で摂取することを可能にします。この結果、食事全体の栄養密度が劇的に上昇します。例えば、ビタミンCは熱に非常に弱い栄養素ですが、生のパプリカや柑橘類から摂ることで、最大限の効果を得られます。このような高栄養密度の食事が継続されると、体質そのものが根本から改善に向かいます。多くの実践者は、まず肌の透明感や潤いの増加を実感します。また、炎症が抑えられ、免疫機能が安定することで、アレルギー症状の軽減や、季節の変わり目の体調不良への抵抗力の強化といった利点も報告されています。これは、細胞レベルでの栄養供給が最適化されたことによる、包括的な健康の再構築と言えます。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

ローフードは多くの長所を持つ一方で、その厳格さゆえに、事前に知っておくべき難関や短所も存在します。これらは、単に不便というだけでなく、長期的な健康維持に関わる重要な注意事項です。

一つ目の主要難関:栄養素の欠乏リスクと特定の栄養素の吸収問題

ローフードは一見すると非常に健康的ですが、厳格に実践すると、特定の栄養素が不足するリスクがあります。最も懸念されるのは、ビタミンB12です。これは主に動物性食品から得られるため、菜食主義のローフード実践者にとっては外的なサプリメントによる補給が絶対不可欠です。不足すると神経障害などの深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。また、鉄分、カルシウム、ビタミンD、そしてオメガ3脂肪酸(EPA/DHA)も、熱処理を避けることで摂取源が限られるため、意識的な選択基準を持って食品を選ぶ必要があります。さらに、特定の野菜(例:ホウレンソウ)に含まれるシュウ酸や、豆類・穀類に含まれるフィチン酸などの抗栄養素は、熱を加えることで無毒化または減少し、ミネラルの吸収を助けますが、生の状態ではその吸収を妨げる可能性があります。この問題への対処には、発酵や浸水(ソーク)といった適切な下処理の技術が核心となります。

二つ目の主要難関:社会的適合性の課題と手間のかかる準備

ローフードの実践は、現代の社会生活において大きな難関となり得ます。外食文化が浸透した社会では、加熱されていない適切なローフードのオプションを見つけることは非常に困難です。友人と外食をする際や、ビジネスの場での会食など、食事を通じて人間関係を構築する多くの場面で、制限が孤立感につながることもあります。これは、ローフードの専門家としても避けて通れない経験的な事実です。また、加熱調理ができないため、食品の準備には「浸水」「発芽(スプラウト)」「乾燥(ディハイドレート)」「ブレンディング」など、時間と手間のかかる特別な戦略が必要になります。特に、ディハイドレーター(食品乾燥機)などの特殊な器具の購入と、レシピ研究への時間投資は、多くの人にとって導入の障壁となり得ます。この食事法を継続するには、単なる献立の知識だけでなく、ライフスタイル全体に組み込むための強い意志と周到なガイドラインが必要不可欠です。

4. 成功的なローフード活用のための実戦ガイド及び展望

ローフードを成功的に活用し、その恩恵を最大限に引き出すためには、無計画な導入を避け、現実的かつ持続可能な戦略を採用することが核心です。専門家としての立場から、以下の実戦ガイドラインを推奨します。

実戦ガイド:段階的導入と柔軟性、適切な下処理の徹底

まず、段階的導入の戦略を強く推奨します。いきなりすべての食事をローフードに切り替えるのではなく、「朝食だけローにする」「一日の食事の50%をローにする」といった柔軟性を持ったアプローチから始めるべきです。これにより、身体が新しい食習慣に順応する時間を確保し、社会的難関への対応も容易になります。

次に、適切な下処理の技術の習得は不可欠です。前述の抗栄養素の問題に対処するため、ナッツ類や種子類、穀類を食べる前には、必ず浸水(ソーク)させることが重要です。これにより酵素阻害剤が不活性化され、消化が改善し、ミネラルの吸収率が向上します。また、スプラウト(発芽)は、栄養素を劇的に高め、消化しやすくする最高のローフード調理法の一つです。

さらに、ローフードの選択基準を単調にしないことです。献立が単調になると、栄養の偏りが生じやすく、飽きによる挫折の原因になります。色とりどりの野菜や果物を取り入れ、発酵食品(ローザワークラウトなど)や海藻類を積極的に活用することで、様々なビタミンやミネラル、そして腸内フローラをサポートするプロバイオティクスを確保します。

ローフードの未来展望:多様化と科学的検証

ローフードの未来は、その多様化と科学的な検証の深化によって形成されていくでしょう。ディハイドレーターなどの調理器具の進化は、より美味しく、より食べやすいローフードレシピの開発を後押ししています。例えば、ロータルトやローパスタ、発酵させたローチーズなどのローフード加工食品は、味の満足度を高め、一般の食生活への取り入れやすさを向上させています。

また、今後は、個人の遺伝的要素や腸内フローラの状態に合わせた、よりパーソナライズされたローフードガイドの必要性が高まるでしょう。すべての人が100%のローフードを必要とするわけではありません。特定の体質や疾患を持つ人々にとって、ローフードが最適かどうかを判断するための科学的根拠と専門性を持った臨床研究がさらに進むことが、ローフードの信頼性(E-E-A-T)を高める上で重要となります。ローフードは、持続可能な健康と環境への配慮という現代の主要なテーマに合致しており、その展望は明るいと言えます。

結論:最終要約及びローフードの未来方向性提示

これまでの議論を通じて、ローフードが持つ核心的な価値は、食品が持つ「生きた栄養」を最大限に引き出し、それを体に取り込むことに集約されることが明らかになりました。この食事法は、天然の酵素による消化負担の軽減、フィトケミカルの保護による抗酸化作用の強化、そして豊富な食物繊維による腸内フローラの改善という、複合的なメカニズムによって私たちの健康をサポートします。

一方で、ローフードを厳格に実践する際には、ビタミンB12などの特定の栄養素の欠乏リスクや、社会的・実務的な難関が伴うことも、正直な経験として理解しておくべき注意事項です。成功へのガイドは、極端な制限ではなく、浸水や発芽などの適切な技術を用いた下処理と、段階的な導入による柔軟性にあります。

ローフードは、単なるダイエット法ではなく、食品に対する意識、そして健康と向き合う姿勢を変えるライフスタイル全体の戦略です。その未来は、より科学的な検証とパーソナライズされた活用法の開発によって、さらに多くの人々に受け入れられる方向に進むでしょう。自然が持つ生命力を最大限に活かすローフードの探求は、これからも私たちの健康を考える上で最も重要なテーマの一つであり続けるはずです。