1.コンクリート打設の基本概念及び背景理解:定義、歴史、核心原理分析

コンクリート打設とは、練り混ぜられた生コンクリートを、型枠などの所定の位置に流し込み、締め固めて構造物の形を作る一連の作業工程を指します。これは、建築や土木工事において、構造体の品質を左右する最も中心的な作業の一つです。その定義はシンプルですが、この工程には温度、湿度、時間、材料の配合など、多くの要素が複雑に絡み合います。

歴史と進化

コンクリートの利用自体は古代ローマ時代にまで遡りますが、現代的なセメントを用いたコンクリート打設技術の確立は、19世紀以降のセメント技術の発展と共に進みました。初期は人力による運搬と打設が主でしたが、20世紀に入り、ポンプ車やバイブレーターなどの機械化が進み、大規模かつ高層の構造物への適用が可能となりました。この技術革新は、現代社会のインフラ構築において、欠かせない役割を果たしています。

核心原理の分析

コンクリート打設の核心原理は、生コンクリートの流動性と均質性を最大限に活かしつつ、内部の**空隙(ブリーディング水、気泡)**を最小限に抑えることにあります。流動性とは、コンクリートが型枠の隅々まで行き渡る能力を指し、均質性は、骨材、セメント、水の各成分が分離せずに均一に混ざっている状態を意味します。打設後の適切な締め固めは、これらの空隙を除去し、密実で高強度なコンクリート構造体を実現するための絶対的な要件です。この締め固めが不十分だと、強度不足や耐久性の低下に直結します。

2. 深層分析:コンクリート打設の作動方式と核心メカニズム解剖

コンクリート打設の工程は、単にコンクリートを流し込むだけでなく、緻密に計画された複数のステップから成り立っています。その作動方式とメカニズムを深く理解することが、高品質な構造物を作り上げる鍵となります。

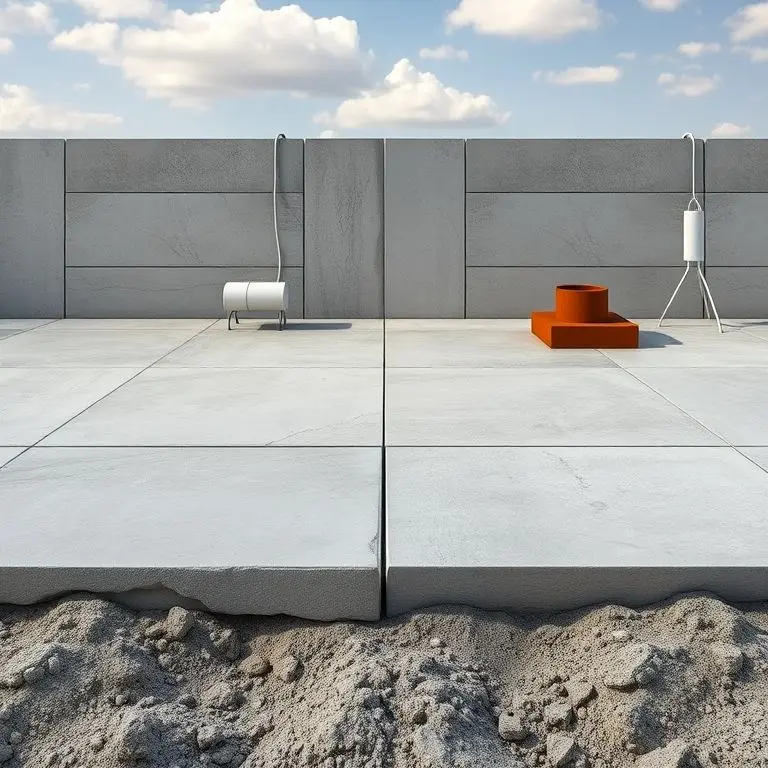

打設前の準備:品質の確保

打設が始まる前に、型枠の設置状態、清掃、型枠の吸水防止処理、配筋の状態などを徹底的に確認することが重要です。特に、型枠の精度は、完成した構造体の寸法精度に直結します。また、生コンクリートの配合設計と、現場搬入時の**品質管理(スランプ値、空気量、塩化物含有量など)**は、打設の成否を握る核心です。これらの初期段階での管理が、後の工程でのトラブルを未然に防ぎます。

打設の実行:ポンプと流動性の管理

現代のコンクリート打設では、多くの場合、コンクリートポンプ車が使用されます。ポンプは、コンクリートを遠隔地や高所に効率的に輸送する役割を果たします。この際、コンクリートの流動性が極めて重要となります。流動性が低すぎると、ポンプで送りにくくなり、型枠の隅々まで行き渡らず、ジャンカ(豆板)の原因となります。逆に高すぎると、材料分離(ブリーディング)が過剰になり、水密性や強度が低下する恐れがあります。

締め固め:密実性を生み出す核心メカニズム

打設されたコンクリートは、内部に輸送や流し込みの過程で閉じ込められた空気を多く含んでいます。これを排除し、骨材間の接触を密にして、均質な組織にするのが締め固めです。主にコンクリートバイブレーターを使用して行われます。バイブレーターがコンクリートに振動を与えることで、コンクリートは一時的に液状化し、内部の空気が浮上・排出され、骨材が沈降・充填されます。この物理的なメカニズムにより、コンクリートは最大の強度と耐久性を発揮する密実な状態へと変化します。締め固めの時間や範囲が不適切だと、構造的な欠陥(ジャンカ、コールドジョイント)が発生し、構造物の品質を著しく損ないます。

養生:長期耐久性の鍵

打設と締め固めが終わった後、コンクリートの水和反応を適切に進めるための養生が始まります。水和反応とは、セメントと水が化学的に結合し、コンクリートが強度を発現するプロセスです。養生期間中は、コンクリート表面の急激な乾燥を防ぐための湿潤養生と、低温による水和反応の停止を防ぐための温度管理が不可欠です。この期間の管理を怠ると、早期のひび割れや最終的な強度の低下を招き、構造物の長期的な耐久性に深刻な影響を与えます。

3.コンクリート打設活用の明暗:実際適用事例と潜在的問題点

コンクリート打設技術は、その汎用性と強度から、現代社会のあらゆる分野で活用されています。しかし、その恩恵を享受するためには、潜在的なリスクと問題点を正確に把握し、適切に対処することが不可欠です。

3.1. 経験的観点から見たコンクリート打設の主要長所及び利点

私の長年の経験から見ても、コンクリート打設は他の工法では代替しがたい多くの長所を提供します。これらの利点は、構造物の安全性と経済性に直結します。

一つ目の核心長所:優れた耐久性と耐火性

コンクリートは、非常に高い圧縮強度を持ち、適切な設計と施工が行われれば、数十年から数世紀にわたる長期間の耐久性を誇ります。特に、内部の鉄筋を保護する役割も担い、鉄筋の錆びを防ぐことで構造物全体の寿命を延ばします。さらに、コンクリートは本質的に不燃材料であるため、火災発生時の延焼を防ぎ、建物の構造的な崩壊を遅らせる高い耐火性を提供します。これは、人命と財産を保護する上で極めて重要な特性です。例えば、大規模な高層ビルや原子力発電所などの重要インフラには、この特性が不可欠です。

二つ目の核心長所:形状の自由度と経済性

生コンクリートは流動性があるため、設計者の意図に応じて複雑な形状の型枠にも自由に流し込むことが可能です。これにより、建築家はデザインの自由度を高め、構造物の機能性や審美性を追求できます。また、砂、砂利、セメント、水という比較的安価で大量に入手可能な原材料で構成されているため、大規模工事においては、他の構造材料と比較して経済性に優れているという利点があります。この経済性は、公共インフラや集合住宅などのコスト効率が求められるプロジェクトにおいて、大きな強みとなります。

3.2. 導入/活用前に必ず考慮すべき難関及び短所

コンクリート打設の利点を享受するためには、その性質上避けられない難関と短所を理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。友人としての率直な意見として、現場で遭遇する最も難しい問題点について詳細に説明します。

一つ目の主要難関:施工時の品質変動要因の多さ

コンクリート打設は、天候(特に気温と湿度)、作業速度、熟練度、原材料の品質など、非常に多くの外部要因に影響を受けやすい工程です。例えば、夏場の高温下ではコンクリートの凝結が早まりすぎてコールドジョイント(先に打設されたコンクリートと後から打設されたコンクリートが一体化しない継ぎ目)が発生しやすくなります。逆に、冬場の低温下では水和反応が遅れ、初期強度の発現が困難になります。現場でのこれらの変動要因に対するリアルタイムでの管理と対応が不十分だと、結果として構造物の品質にバラツキが生じ、設計通りの性能を発揮できなくなるという、致命的な難関があります。

二つ目の主要難関:乾燥収縮によるひび割れリスクと補修の困難性

コンクリートは硬化後の乾燥収縮により、ひび割れが発生するリスクを常に抱えています。これは、コンクリート内部の水分が蒸発することで体積が減少する現象で、特に打設後の初期段階での急激な乾燥や、構造的な拘束が大きい箇所で顕著に現れます。ひび割れは、コンクリートの水密性を低下させ、内部の鉄筋が水や酸素に晒される原因となり、**鉄筋の腐食(錆)**を促進し、構造物の耐久性を著しく損なう可能性があります。一度発生したひび割れは、完全に元通りにすることは難しく、補修にはコストと時間、そして専門的な技術が必要となるという難点があります。この乾燥収縮を最小限に抑えるための適切な配合と養生計画の徹底が、コンクリート打設における最も重要な注意事項の一つです。

4. 成功的なコンクリート打設活用のための実戦ガイド及び展望(適用戦略及び留意事項含む)

コンクリート打設のプロジェクトを成功に導くためには、理論だけでなく、現場での実践的な戦略と、細部にわたる留意事項を遵守することが不可欠です。

適用戦略:計画と実行の徹底

成功のための最初のステップは、緻密な事前計画です。これには、打設量、打設順序、使用する設備(ポンプ車、バイブレーター)、そして最も重要な天候リスクへの対策が含まれます。特に、打設現場でのコンクリートの運搬時間と打設完了までの時間(制限時間)を厳守する戦略は、コールドジョイントや品質劣化を防ぐために必須です。さらに、打設時には、専門的な知識を持つ品質管理者を配置し、スランプ値や空気量の検査を継続的に実施する体制を整えるべきです。

留意事項:品質を維持するためのチェックポイント

打設中の留意事項として、コンクリートの落下高さを制限(一般に1.5m以下)し、材料分離を防ぐこと、そしてバイブレーターによる締め固めが過剰または不足しないよう、適切な挿入間隔と時間を守ることが極めて重要です。また、打設完了後の初期養生の徹底は、未来のひび割れリスクを最小限に抑えるための最も効果的な手段です。これらの微細な作業規定の遵守が、最終的な構造物の信頼性(Trustworthiness)に直結します。

未来展望:技術革新の方向性

コンクリート打設の分野は、技術革新により常に進化しています。今後の展望として、高性能AE減水剤や自己充填コンクリート(SCC)などの新材料の導入が、作業の効率性と品質をさらに向上させることが期待されます。SCCは、バイブレーターによる締め固めが不要なほどの高い流動性を持ち、複雑な形状や密な配筋箇所への適用を容易にします。また、IoT技術やAIを活用したリアルタイムでの温度・ひずみ管理システムの導入により、打設から養生期間の品質管理がより精密化され、人為的なエラーや品質変動のリスクが大幅に低減されるでしょう。

結論:最終要約及びコンクリート打設の未来方向性提示

本稿では、コンクリート打設を核心キーワードとし、その定義、歴史、作動メカニズム、そして実際の適用における長所と短所、さらには成功のための実戦的な戦略と留意事項までを網羅的に解説しました。コンクリート打設は、単なる建設作業ではなく、構造物の安全と耐久性を保証する科学的かつ経験的な専門分野です。その成功は、事前の緻密な計画、現場での厳格な品質管理、そして打設から養生に至るまでの細心の注意にかかっています。

私たちが目指すべき未来は、単に強度の高いコンクリートを打設することに留まりません。高性能材料やデジタル技術を活用することで、より環境に優しく(低炭素)、作業効率が高く、そして何よりも設計品質を完全に実現できるコンクリート打設システムの構築です。この進化の道のりは、建築・土木分野の権威性(Authoritativeness)をさらに高め、未来のインフラを強固に支え続けるでしょう。この知識が、あなたのプロジェクトの成功に大きく貢献することを願っています。